Конспект статьи о творчестве Синего Карандаша

Игорь Кобылин Имя цвета / цвет имени, или Барочное острие Синего Карандаша // Художественный журнал 2024. № 125.

Игорь Кобылин в своём эссе исследует и анализирует творчество уличного художника под псевдонимом Синий Карандаш.

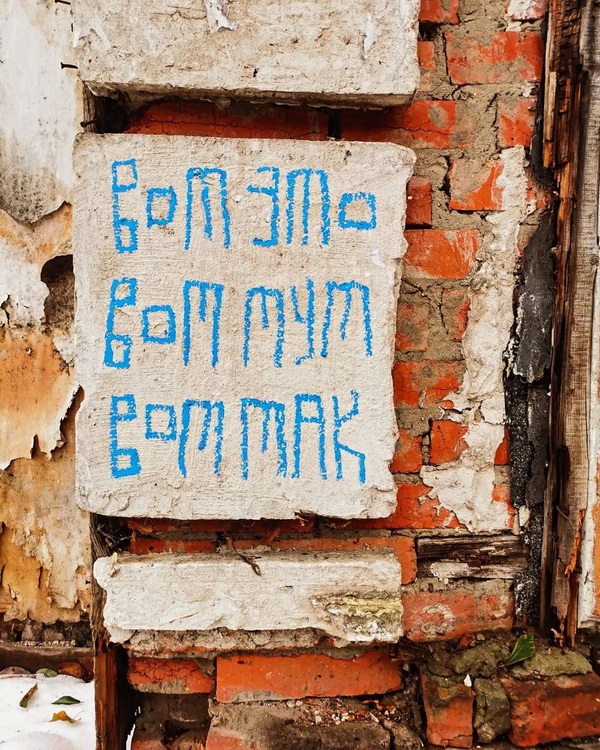

Работы СК оригинально решают вопросы взаимодействия цвета, формы и языка, поднимаемые ранее в противостоящих концепциях Кандинского и Дюшана. В отличие от типичного уличного искусства, где часто преобладают цветовые и текстовые эксперименты, работы СК фокусируются на сочетании смысла и изображения, используя синий цвет как его личный символ и подпись. В его работах проявляется критическое отношение к языковым элементам: буквы сопротивляются бессмысленности, стремясь складываться в слова. Одним из таких примеров является серия «Нецелевое использование букв», где буквы, нанесенные на бетонные поверхности, формируются в слова с отчетливым смыслом.

Синий Карандаш также экспериментирует с концепцией «Я» в рамках своей «#ясерии», где буква «Я» написана в разных городских местах, и каждый прохожий может соотнести ее с собой, словно проговаривая своё «я». Так, он сохраняет иронию в отношении уличного искусства, особенно в связи с «теггингом», где художник не подписывает себя, а как бы ставит личное местоимение на вид. Этот «тег» делает знак символом субъективации, но при этом сохраняет неопределенность, ведь «Я» одновременно принадлежит и всем, и никому.

Другая интересная серия работ «Зеркала», где синие надписи на зеркальных поверхностях мешают зрителю видеть своё отражение, предлагая фразы, отражающие парадоксальность самовидения и самосознания, как например: «отторжение», «уже история», «еще не будущее». Эти фразы затрудняют простое зеркальное восприятие, добавляя глубокие философские смыслы.

Творчество Синего Карандаша строится на ироничном осмыслении городской среды и игре со смыслом и субъективностью через цвет и текст.

«Он любезно разрешает нам полюбоваться принадлежащим ему „природно-историческим“ имуществом, навсегда — во всяком случае покуда создаваемые миры продолжают сворачиваться/разворачиваться на острие карандаша — отмеченным его цветом-именем», — завершает Игорь Кобылин

1. Кандинский vs Дюшан. Теория в современности

Игорь Кобылин приводит противостояние подходов Василия Кандинского и Марселя Дюшана к цвету и его языковой интерпретации из монографии Тьерри де Дюва, сопоставляя с работами современного художника — Синего Карандаша.

Кандинский в своей теории связывает цвет и слово через понятие «внутреннего звучания», придавая абстрактному цвету особый смысл и силу, выходящие за пределы видимого. Василий считает, чтобы цвет был мощным, он должен обладать «внутренней необходимостью» — уникальной способностью воздействовать на чувства зрителя.

Концепция Дюшана, напротив, отвергает идею общей сущности цвета и слова, разделяя их и подчёркивая автономность. Для него цвет, является символом, визуальным элементом формы, лишенным самостоятельной значимости вне своего символического использования.

Игорь подчёркивает, что исследования Кандинского и Дюшана нашли отражение в современном искусстве, на примере уличного художника Синего Карандаша.

Его работы одновременно являются исследованием и деконструкцией взаимосвязей между цветом и текстом, где художник не стремится к внутренней вибрации цвета, как Кандинский, и не утверждает независимость знака, как Дюшан. Вместо этого он представляет их сочетание, способное существовать на грани абсурдного и символического, тем самым размывая границу между высоким искусством и «низким» уличным искусством. создавая новые художественные и концептуальные смыслы.

2. Игра смыслов и символики Синего Карандаша

Художник намеренно применяет монохромный синий цвет, который сам по себе сложно рассматривать как самостоятельный язык — у него нет системы различий, как у полноценного языка. Но, отказываясь от многоцветия, он ставит акцент на едином синем оттенке, который становится не просто цветом, а скорее обособленным символом, своеобразным идентификационным знаком, играющим с восприятием и ожиданиями зрителя.

Синий Карандаш использует цвет и текст, чтобы разрушать границы между искусством и символизмом, при этом избегая создания языковой системы цвета.

В отличие от теоретиков и художников авангарда, чьи эксперименты с цветом и словом часто оборачивались разрушением привычного смысла, СК действует на грани понимания и непонимания, осмысленного и бессмысленного. Его работы имеют очень ироничные и остроумные решения, например серия «Нецелевое использование букв». В ней буквы сами по себе остаются полноценными элементами языка и часто складываются в слова, нарушая заявленный автором «нецелевой» характер. Так, в работе «Без букв» буквы не только сохраняют смысл, но и даже в разрушенной форме («Р.А.С.П.А.Д.») продолжают нести символическое значение. Этот прием подчеркивает, что смысл — в каком-то смысле — является непреодолимым свойством буквенного знака.

3. Социальные сети как галерея и подтверждение авторства

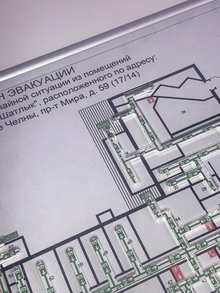

Синий Карандаш, известный своим специфическим синим цветом, взаимодействует с городским пространством через простые и лаконичные знаки, создавая своеобразные «теги» — метки, которые становятся его творческими посланиями. Но, как и в любом уличном искусстве, этот авторский почерк легко подражаем и может быть утоплен в случайных городских надписях и записях других людей. Это делает задачу отличить подлинную работу Синего Карандаша от «подделок» или случайных граффити крайне сложной.

В условиях этого уличного искусства социальные сети, где автор делится фотографиями своих работ, приобретают важное значение: они становятся не только способом распространения искусства, но и гарантией авторства. Выложенные фотографии выступают своего рода «рамкой» — закрепляя и делая работу завершенной, а главное, подтвержденной автором. Такая публикация аналогична классическому художественному подписанию картины, но с учетом уличного контекста, где официальное признание невозможно.

Таким образом, социальные сети для уличных художников становятся символическим полем, где есть возможность сохранять контроль над идентичностью и уникальностью своих работ.

Сам Синий Карандаш называет свою страницу «скетчбуком», подчеркивая функциональность цифрового пространства, работающего не только как галерея, но и как архив, где каждый пост — это своего рода «скетч», гарантирующий подлинность его искусства.

4. «Я» как осмысленная игра с культурой тегов в работах Синего Карандаша

В работах Синего Карандаша местоимение «Я» становится ключевым символом, одновременно простым и многозначным. Оно функционирует как личное местоимение и символическая подпись, инициируя глубокую метафорическую игру с культурой граффити и тегов.

Обычно теги уличного искусства представляют собой «подпись» автора, его «кличку» или «кодовое имя». Они призваны демонстрировать авторское присутствие, одновременно оставляя фигуру автора несколько анонимной. Традиционно в культуре граффити авторство обозначается не явным образом, а через зашифрованное, нечитаемое имя, под которым кроется анонимная личность. Этот типичный подход к тегированию был рассмотрен Жаном Бодрийяром, который считал, что анонимные псевдонимы, лишённые идентичности, формируют символическую оппозицию стандартному порядку имен и идентификаций. В отличие от классического граффити, которое стремится к уходу от конкретной личности, Синий Карандаш радикально меняет эту логику, ставя «Я» вместо псевдонима.

Его «Я», на первый взгляд, выражает индивидуальность, но делает это парадоксальным образом, ведь этот символ может быть прочитан каждым зрителем как собственное «я». В отличие от псевдонима, который указывает на одного, пусть и анонимного автора, «Я» в работах Синего Карандаша становится многозначным, позволяющим любому прохожему, «присвоить» этот знак и автоматически прочитать его в первом лице, невольно становясь частью работы.

СК поражает созданным балансом между личностью автора и индивидуальным восприятием зрителя, вводя каждого в пространство оригинальной игры с собственной идентичностью.

5. Отражение и самопознание через зеркальные работы Синего Карандаша

В работах Синего Карандаша тема отражения и самопознания раскрывается через использование зеркал и надписей, которые препятствуют прямой интерпретации образа и затрудняют восприятие самого себя.

Вместо привычного отображения собственного лица человек сталкивается с текстом, создающей ироничный и даже философский барьер, который поднимает вопросы о сути восприятия и самоидентификации, побуждая зрителя задуматься над внешней и внутренней сутью того, что он видит перед собой.

Вместе с тем, отражение становится средством ироничного отчуждения, где зритель, несмотря на то что видит «себя», не может полностью ассоциировать себя с образом на зеркале. Это подчеркивает надпись «всякий пусть смотрит только за себя», призывающая к «собственному» взгляду, который, однако, на практике оказывается лишь иллюзией. Здесь самоидентификация становится иронично усложнённой: зритель одновременно видит и не видит себя, смотрит через текст, который, как объясняет Карандаш, делает «чужим» не только отражение, но и сам момент узнавания.

Зеркальные работы Синего Карандаша функционируют как посредник в процессе самопознания, но вместо ожидаемой функции идентификации они формируют преграду, заставляющую задуматься о природе отражения и его «Я».

Художник предлагает зрителю не увидеть себя напрямую, а столкнуться с культурными и временными интерпретациями своего образа, что превращает зеркало из «окна» в метафорическое «завесу», где отражение становится не прямым отражением реальности, а отражением сложности восприятия и многозначности «Я».